■一般的なエンジンオイルの交換方法です。

使う工具は多いですがオイルを完全に抜く事ができます。

※エンジンオイルを抜くためのドレンボルトの位置は機種により異なります。

機種ごとの詳しいドレンボルトの位置は付属の取扱説明書をご確認ください。

■ エンジンのオイル交換はエンジンを長持ちさせるための必須のメンテナンスになります。

ただ、メンテナンスに慣れた方ならともかく、整備経験のない方には敷居を高く感じられる人も多いと思います。

そこで、正規の方法ではありませんが、簡易的にオイル交換をする方法を紹介します。

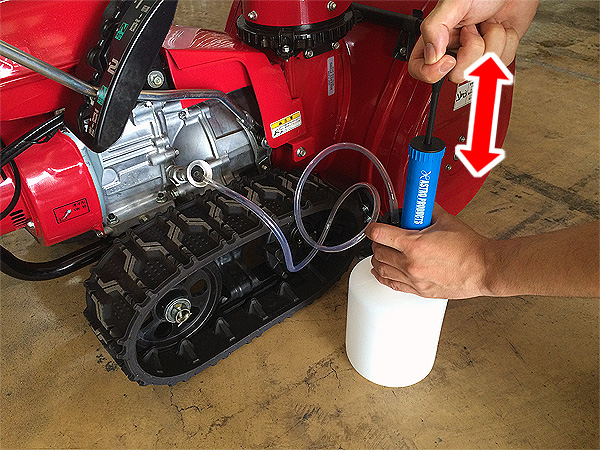

今回使うのはこの『アストロプロダクツ オイルエキストラクター1.6L』です。

お値段も2000円を切るお手頃価格です。 本格的なオイル交換ではありませんが、きちんと効果はありますのでご安心ください。

■ 機体を安定した水平な場所に置きます。

※今回はホンダHSS760n(J)を例に説明します。

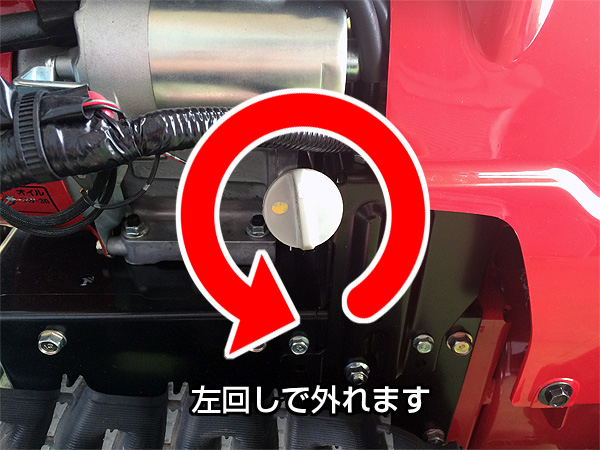

■ エンジンオイルの給油口キャップを左に回してオイルキャップを外します。

※機種によってはカバーを取り外さないといけない機種もあります。詳しくは各除雪機の取扱説明書を参照してください。

■ オイル給油口にオイルエキストラクターのホースを差し込み、ポンプを操作してオイルを吸引していきます。

オイルを吸わなくなって来たらホースの先端の位置を変えて吸わなくなるまで吸い出しましょう。

■ オイルの吸い出しが終わったら、あとは給油口から新しい除雪機用のオイルを補給します。

オイルキャップに付いているオイルゲージを見ながら規定量になる様に補給しましょう。

オイルの測る際はキャップをオイル投入口にねじ込まずキャップのフチが当たるまで入れてください。

この時キャップをねじ込んでしまうと正しいオイル量が計れません。

※補給するオイルは冬季に低温下で使用する機械ですので、各メーカー純正の寒冷地用オイルを使用しましょう。

■ オイルゲージについたオイルを見てオイルの量が適正であるか確認します。

足りないようでしたら適正な量まで足し、多いようでしたらオイルを適正量まで抜きます。

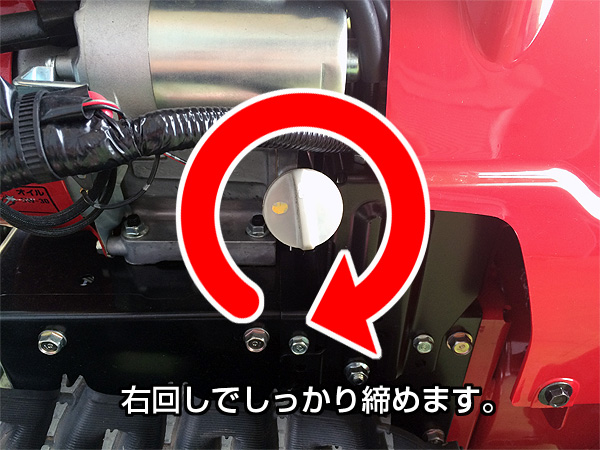

■ オイルキャップを右方向にねじ込みしっかりと締め完了です。

≪戻る

■ なぜ、除雪機のガソリンを抜かなければいけないのかというと、一言で言えば【ガソリンが劣化するから】です。

よく、『ガソリンが腐る』とも言いますが、これは比喩的な表現で実際にガソリンが腐敗しているわけではありません。

そもそも腐敗とは、有機物に細菌などの微生物が繁殖してタンパク質などが分解・変質される事なので、原油からの精製油の 混合物であるガソリンに腐る(腐敗)といったことは起こりません。

正確には酸化や揮発によりガソリンが『変質する』というのが正しい表現でしょう。

ガソリンは劣化すると

【変色して異臭を放つ】

↓

【ドロドロのオイル状態になる】

↓

【カチカチの樹脂状態になる】

と、段階的に変質していきます。

除雪機は1年のほとんどを『未作動』で過ごす機械です。

頻繁に給油をする自動車などの機械は、『古いガソリンを消費し、また新しいガソリンを補給する。』というサイクルがありますが、除雪機にはこのサイクルがオフシーズン中にはありません。

なので除雪のシーズン終わりにガソリンを抜かないで翌シーズンまで放置してしまうと、このオフシーズン中にガソリンが劣化してしまいます。

ガソリンが劣化してしまうと、エンジンの始動不能やアイドリング不調など様々な不具合を起こします。

■ そもそも、ガソリンが劣化すると何故エンジンが掛からなくなったり、アイドリング不調が起きるのでしょう?

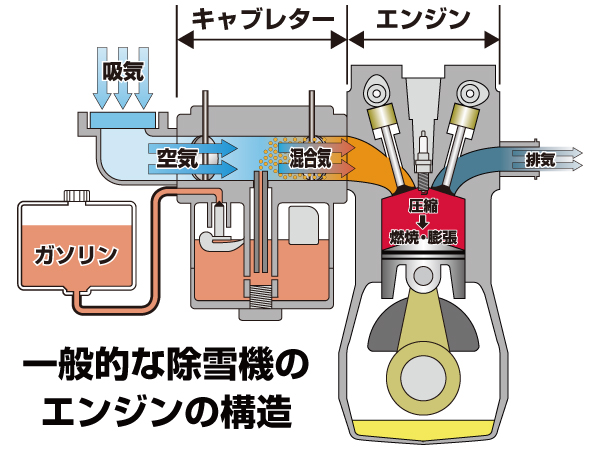

そもそもエンジンはいきなりガソリンを吸い込んで動いているわけではありません。

その前段階に【キャブレター】という装置があり、この装置でガソリンと空気を混ぜた『混合気』という状態にガソリンを変換してエンジンに送り込みエンジンを動かしています。

『混合気』は『キャブレター』内でガソリンを霧状に噴射し、空気と混ぜられることで『混合気』になります。

キャブレタ―の中にはメインジェットをはじめとする直径1mmにも満たない極細の穴をガソリンが通り抜けることにより、ガソリンを霧状にしています。

大雑把に言うとキャブレターの中に『霧吹き』があってガソリンをシュッ・シュッと霧状にしているのをイメージしてもらえればいいかと思います。

さて、みなさん見た事があると思いますが、霧吹きのノズルの水が噴き出てくる所ってメチャクチャ小さい穴が空いてますよね?

では、霧吹きのタンク内にソースやサラダ油など『ドロッ』とした物を入れて使ったらどうなるでしょうか?

上手く霧状になると思いますか?

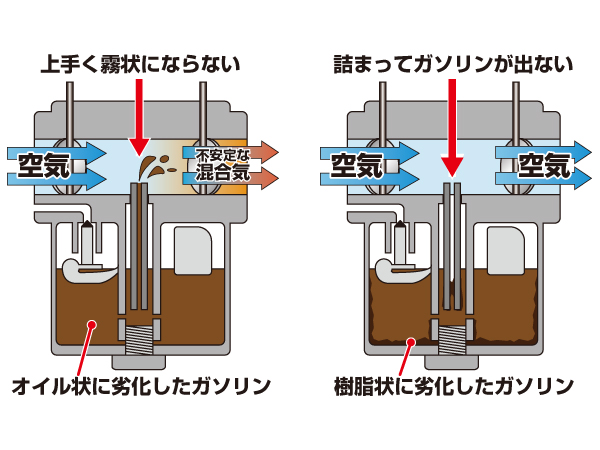

そう、劣化したガソリンをキャブレター内に残していくと、これに似たことがキャブレター内で起こります。

ガソリンが劣化して『ドロドロのオイル状態』になると上手くガソリンが霧状にならず、エンジン供給される混合気が不安定になり、アイドリング不調やエンスト等の不具合を引き起こします。

さらにガソリンが『カチカチの樹脂状態』まで劣化してしまうとキャブレター内のメインジェット等の極細の穴を完全に塞いで詰まらせてしまいエンジンに混合気が供給されないためエンジンは始動不能に陥ります。

シーズン初めにエンジンが掛からなくなり、

『去年の最後に使った時にはあんなに調子よく動いていたのに…』

という不具合のほとんどは、この『キャブ詰まり』が原因です。

こうならないためにもシーズン終わりには、しっかりとガソリンを抜いてから保管しましょう。

※キャブを詰まらせてしまった場合は、応急処置としていくつか方法がありますが効果があったり、無かったり、または一時的なものになります。 根本的に解決するためには、キャブレターの分解清掃か、キャブレターの交換をするしかありません。

整備未経験の方にはキャブレターの分解清掃・交換作業は難しいので、最寄りの販売店か修理店へ相談しましょう。

■ この作業は風通しの良い屋外で行うようにしましょう。

また、気化したガソリンに引火する可能性があるため火気厳禁で作業に当たってください。

まず、ガソリンタンク内に残っているガソリンを抜きましょう。

抜き方は簡単。

燃料キャップを外し灯油ポンプを使って、燃料タンクから普段から除雪機のガソリンを保管している容器にガソリンを移して戻します。

※この時使う灯油ポンプは、ガソリン用・灯油用と別の物を分けて使用しましょう。

■ ポンプで抜ける限界までガソリンを抜き終わったら給油キャップを閉め、燃料コックを開き、エンジンを掛けます。

あとはこのままガス欠でエンジンが停止するのを待ちましょう。

これでキャブレターの内部からガソリンが無くなります。

■ あとはガソリンタンクが金属製の場合、長期間の保管で錆(サビ)が発生しないように『防錆スプレー』をタンク内全体に軽くひと吹きして防錆処理を施し、燃料コックを閉めガソリンを抜く作業は完了です。

≪戻る

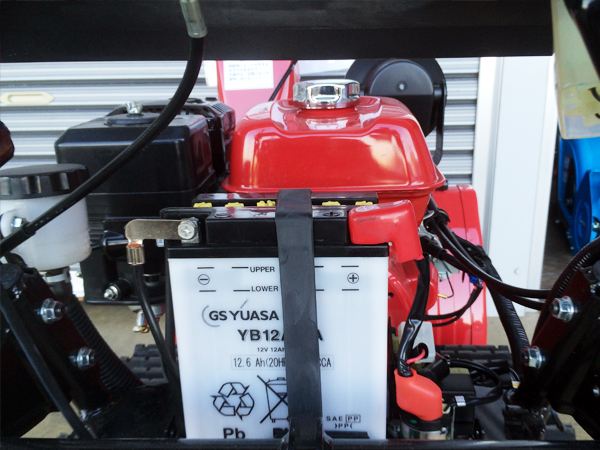

■ バッテリーは繋ぎっぱなしにして置きますと少しづつ放電していきます。

バッテリーはエンジンが掛かっている間は、エンジンの動力を利用して発電しバッテリーを充電します。

頻繁に使う機械ならば使う度にバッテリーが補充電がされるのですが、除雪機は使わない期間が8~9ヶ月と長いため放電期間が長く、翌シーズンにはエンジンを掛けるためのセルを回す電力が足りなくなるほど放電してしまうことも良くあります。

なので、オフシーズン中はバッテリーの放電を防ぐため、バッテリーから端子を外して保管しましょう。

また、この時外す端子はマイナス(-)端子のみで大丈夫です。

■ 今回はホンダHSS760n(J)を例に説明していきます。

バッテリーの搭載している場所は各機種で様々で、バッテリーを取り外すのに外装の一部を取り外さなければならなかったりする機種もありますので、機種ごとのバッテリーの外し方については、各機種の取扱説明書を参照してください。

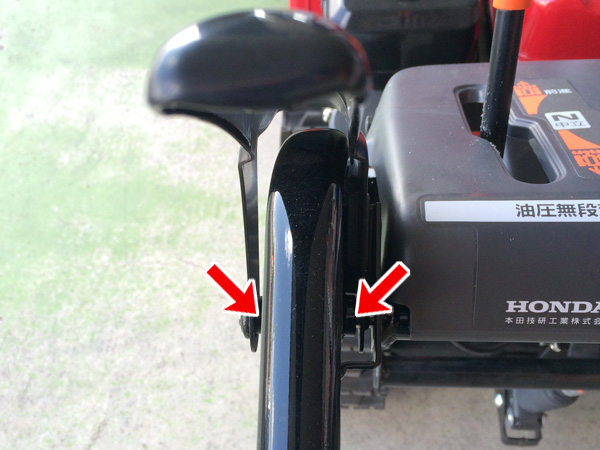

まずバッテリーカバーの蝶ナットを外します。

■ バッテリーカバーを上に持ち上げ外します。

※バッテリーカバーには『ツメ』があり、本体に引っかかっていますので、このツメを外しつつ持上げると外れます。

■ 赤いキャップを被っているのがプラス(+)端子です。

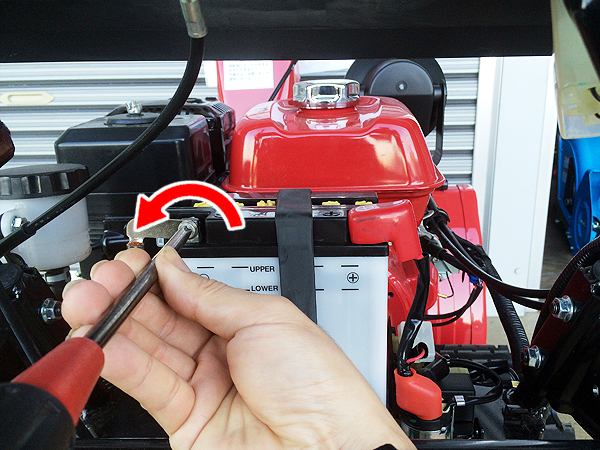

※余談ですが、バッテリーを取り外す時は、必ず

【マイナス(-)端子 → プラス(+)端子】

の順で取り外します。

これは機体に端子が当たってショートし火花が出るのを防ぐためです。

また逆に取付ける時は、

【プラス(+)端子 → マイナス(-)端子】

の順に取付けます。

マイナス端子側のネジをドライバーで緩めます。

■ 端子を取り外します。

ネジは無くすと困るので元の所にねじ込んで戻しておきましょう。

■ あとはカバーを元に戻して完了です。

≪戻る

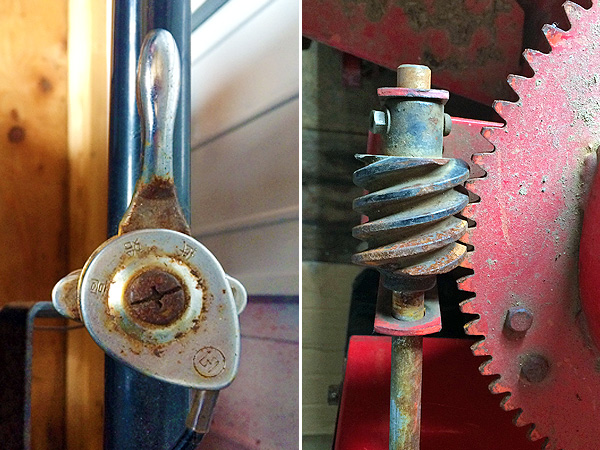

■ 除雪機は基本的に雪の降る中での作業を想定として作られていますので多少水に濡れた程度では壊れませんが、長く作業をする中や時間の経過により各部の防錆処理が落ちた場所や、除雪時に石などを巻き込む事で塗装に傷が付き、その箇所から錆(サビ)が発生し始めます。

発生したサビは見た目を悪くするだけではなく、様々な動作不良の原因になります。

オーガ(刃)にサビが発生すると、オーガに雪がくっ付き、オーガハウジング内で雪の塊になるため雪の飛びが悪くなります。

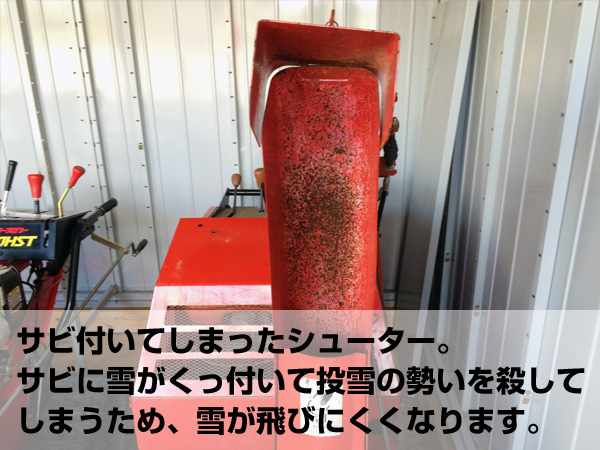

同様に、シューターの投雪面にサビが発生すると、そこにも雪がくっ付き、投雪の勢いが落ちるため遠くに飛ばなくなります。

また、可動部のサビは放置しておくと部品同士がサビでくっ付き『固着(こちゃく)』した状態になり、レバー系やワイヤー系の可動操作部が動かなくなったり、電動で稼動する部分が固着するとモーターに負荷が掛かり、モータが焼き切れたりと様々な故障の原因になります。

機体のサビ発生は使用する以上、避けられない事ではありますが、適切な処理を施すことでサビの発生を未然に防ぐことができます。

1度サビが発生してしまうとサビを削り落とす作業など修復作業が難しくなったり、パーツごと交換が必要になったりしますので、除雪シーズン終了時には各箇所に防錆処理を施してから保管するようにしましょう。

●オーガ・ブロア・シューター

【塗装による防錆処理】

除雪機の塗装は特殊な撥水効果がある塗料で、雪が剥がれやすく滑りやすいという特徴があります。

防錆と効果を求めてオーガ・ブロア・シューターに防錆スプレーをしたくなりがちですが、防錆スプレーは油脂成分や剥離成分を含んでいるため、塗装処理が非常に困難な状態にしてしまいます。

(防錆スプレーをかけた箇所に塗装しようとすると、上記の理由で塗料が定着せず剥がれてしまいます。)

●可動部・ワイヤー

【防錆・潤滑スプレーによる防錆処理】

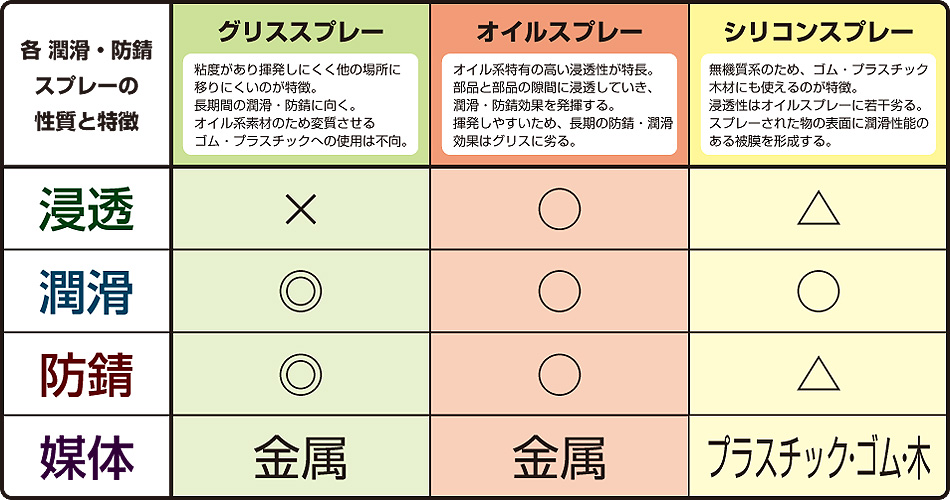

防錆・潤滑スプレーは大きく分けて

【グリススプレー】

【オイルスプレー】

【シリコンスプレー】

と3種類に分かれており、それぞれの箇所に適した防錆・潤滑剤を使用する事が大切です。

■ 除雪作業中に石や砂の混じった雪を飛ばすと、オーガ・ブロア・シューターの塗装が徐々に削れて剥がれていき、地の鉄板が露出してしまいます。

この状態を放置しておくと、露出した部分の鉄板が空気中の水分と反応してサビが発生します。

なので、除雪シーズンを終えたらサビが発生する前に塗装による防錆処理をする事が大切です。

まず、補修箇所のサビの発生の有無を確認しましょう。

■ サビが発生してた場合は、#400~#600番の耐水ペーパーで十分にサビを削り落としましょう。

■ 削り落とした箇所の水分を拭き取り、シンナーを含んだウエス(布)やシリコンオフスプレー等で充分に脱脂(油分を取り除く処理)します。

次にそこにサフェーサー(塗装前の下地材)を塗ります。

サフェーサーには、

『塗料の乗りを良くする』

『下地の色を隠す』

『下地の細かな凹凸を埋める』

『水を通さない』

等の効果があります。

塗料は塗ったあと乾燥する時に塗料を溶かしていた溶剤が蒸発して無くなり、顕微鏡レベルで見るとスポンジ状になっています。

このためサフェイサーの下処理が無いと、このスポン状の部分に水分が浸透して、塗装の下側からサビを発生させてしまいます。

そのため塗料の塗装前にはサフェイサーを塗ることが大切です。

サフェーサーは薄めに塗り、何回かに分けて塗装する事が綺麗に仕上げるコツです。

1回で厚めに塗ろうとすると、液ダレを起こしたり、過剰なシンナーが下地の塗料を溶かしたりします。

■ サフェイサーが十分に乾いたら、もう1度シンナー、又はシリコンオフスプレー等で脱脂処理をします。

脱脂処理が終わったら、色の違う場所がある場合はマスキングテープで色が付かないようにマスキングをして、あとは各メーカーの色に対応した除雪機用の補修スプレーで上から何回かに分けて塗り重ねるように塗装しましょう。

※補修塗料もサフェイサー同様、何回かに分けて塗り重ねる事が綺麗に仕上げるコツです。

1度に大量に吹き付けると液ダレを起こします。

■ 防錆スプレーは様々な種類があり販売されていますが、その中でも大まかに3つの種類に分類されます。

各スプレーにはそれぞれ違った役割があるので、防錆処理をする箇所に合わせた種類のスプレーを使う事が大切です。

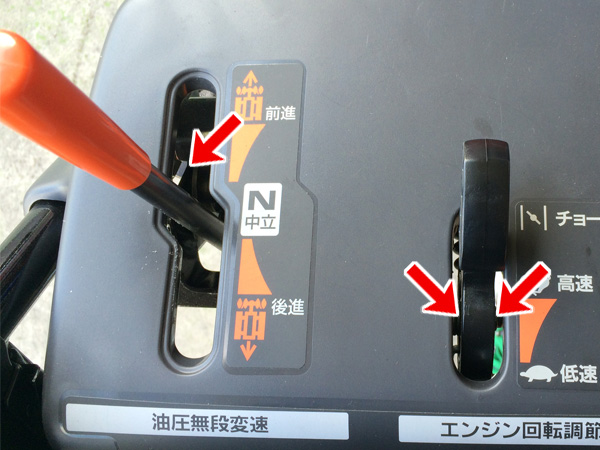

■ まずは、

『エンジン回転数調節レバー』

『速度調節レバー』

『走行クラッチ』・『除雪クラッチ』

『オーガ調節レバー』

等、レバー類の可動部分に オイルスプレー を塗りましょう。

また、レバーが樹脂製の場合はオイル系溶剤による部品の変質を防ぐため シリコンスプレー を塗りましょう。

■ シューターの上下可動部には オイルスプレー を塗り、シューターの左右可動部には グリススプレー を塗り左右に何度か往復させグリスを馴染ませましょう。

(シューターの左右稼動のギアは機種によってはカバーに隠れて見えない事があります。下から見てみたり、カバーを外すと確認できます。)

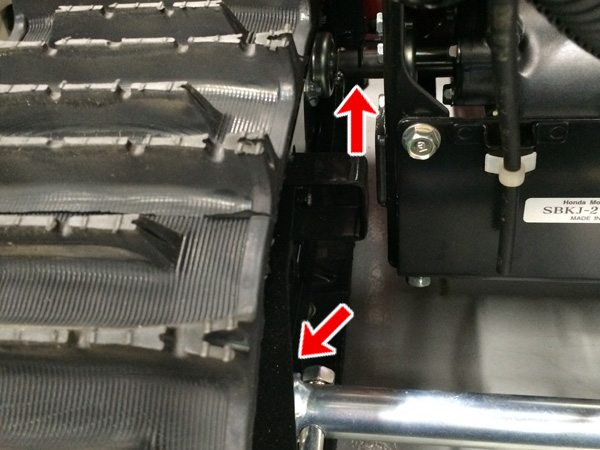

■ クローラを駆動させている『スプロケット・ホイール』の軸を止めているピンの周りにも オイルスプレー を塗っておきましょう。

本体とホイールを繋ぐ軸には グリススプレー を塗りましょう。

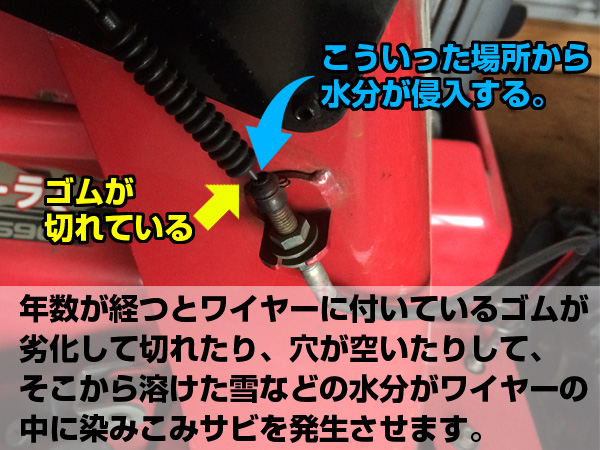

■ あとは、ワイヤーの中に オイルスプレー を注入していきます。

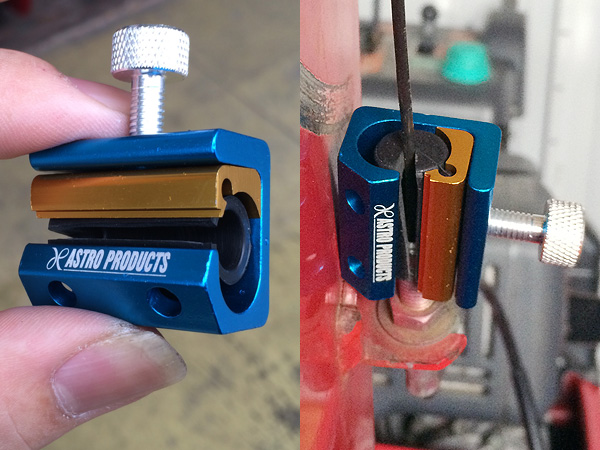

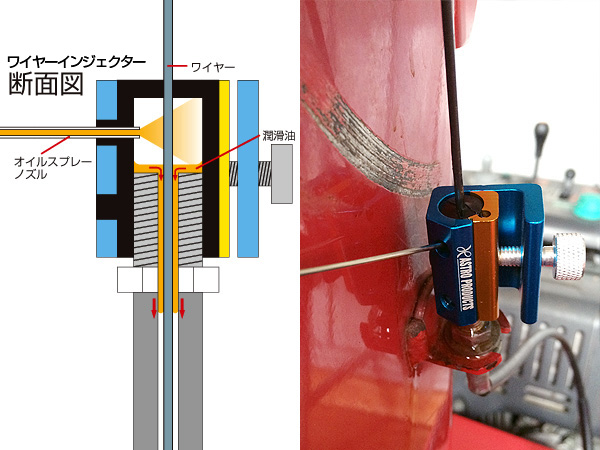

ワイヤーの中へのオイル注入はワイヤーインジェクターを使うと簡単に注入することができます。

ワイヤーインジェクターの使い方は、まず本体のネジを緩め、開いた側面の溝にラバーの切れ目がありますので、そこにワイヤーを写真のように通します。

ワイヤーを通したらラバーの広く開いた方にワイヤーのチューブのネジの部分を挟み込む様に差し込み、本体のネジを締め付けます。

あとは、本体のオイル注入口にオイルスプレーのノズルを差し込みオイルを噴射します。

噴射されたオイルは、本体のラバーの中に溜まり、少しづつワイヤーチューブの隙間へと浸透していきます。

この時、ワイヤーチューブの中にすでに水分が侵入していると、油分であるオイルスプレーは水分に弾かれてうまく浸透していきません。

そこで、『水置換』機能を持った潤滑スプレーだと、水分を除去しつつ浸透していきますのでオススメです。

≪戻る