■機体を安定した水平な場所に置きます。

※水平な場所でオイル計測をしないと正確なオイル量が計れません。

※今回はホンダHSS760n(J)での説明になります。

メンテナンスの手順は他の機種でも同じです。

■

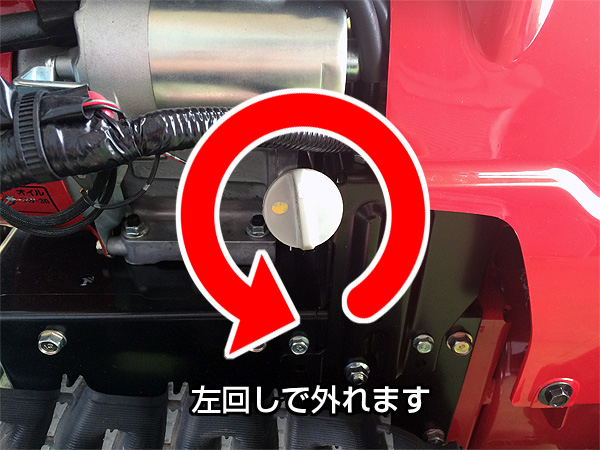

エンジンオイルのキャップを左に回してオイルキャップを外します。

※機種によってはカバーを取り外さないといけない機種もあります。詳しくは各除雪機の取扱説明書を参照してください。

※オイルキャップのゲージの形は機種ごとに異なります。詳しくは各除雪機の取扱説明書を参照してください。

また、機種によりオイルキャップにオイルゲージが付いていなく、口元給油の機種もあります。

■

キャップについているゲージをティッシュ等で綺麗にふき取ります。

この時オイルの色を確認し、汚れているようでしたらオイル交換をしましょう。

※エンジンオイルはエンジンの大切な潤滑剤です。

汚れたまま使い続けるとエンジンの寿命を著しく縮めてしまいます。

▶▶【 エンジンオイルの交換方法】

■

オイルキャップをオイル投入口にねじ込まず、キャップのフチが当たるまで入れます。

※この時キャップをねじ込んでしまうと正しいオイル量が計れません。

■

オイルゲージについたオイルを見てオイルの量が適正であるか確認します。

足りないようでしたら適正な量まで足し、多いようでしたらオイルを適正量まで抜きます。

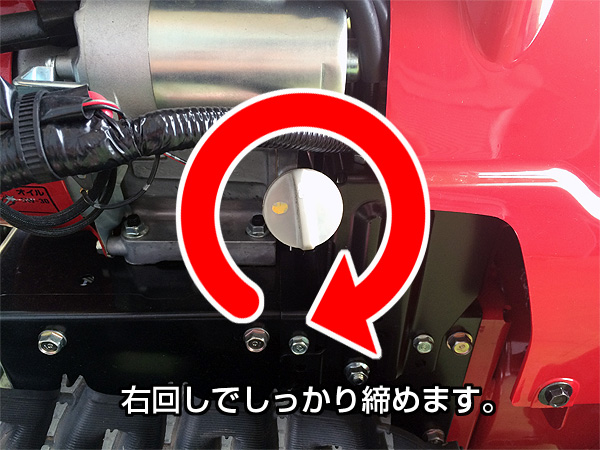

■ オイルキャップを右方向にねじ込みしっかりと締め完了です。

≪戻る

■ ガソリンタンクのキャップを左に回し外します。

■

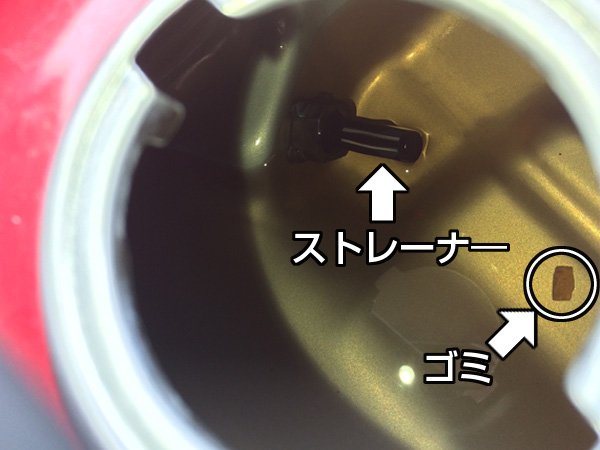

ペンライト等でガソリンタンクの中を照らしガソリンの色・タンクの底に水や汚れが溜まっていないか・ストレーナ―がゴミで詰まっていないかをチェックします。

※この時、前シーズン終わりにガソリンを抜き取ってガソリンタンクの中は空の状態が理想です。

ガソリンは元々は無色透明なのですが、他の燃料と見分けるため薄いオレンジ色が付けてあります。

ガソリンの色がオレンジ色から黄色や茶色く変色していたらガソリンが劣化しているのでガソリンを機体から抜き、新しいガソリンに交換しましょう。

※ヤマハ機はガソリンタンクの給油口にカップ型のストレーナーが付いています。

■ タンクのキャップを右にしっかりと締め完了です。

≪戻る

■

HST(変速機)オイルタンクのキャップを外し中カップ型のゴムパッキンを外します。

※HST(変速機)オイルタンクはHST機のみ付いています。ギアチェンジで変速を行うギアミッション機や、電気でモーターを制御して走行するハイブリッド機にはHSTオイルタンクは付いていません。

■

オイルの色をチェックします。

オイルがきれいな状態ならよいのですが、どす黒く変色してしまっている場合はオイルの交換をお勧めします。

※HSTオイルの交換は整備経験の無い方には難しい作業になりますので、お近くの修理のできる販売店にご相談ください。

■

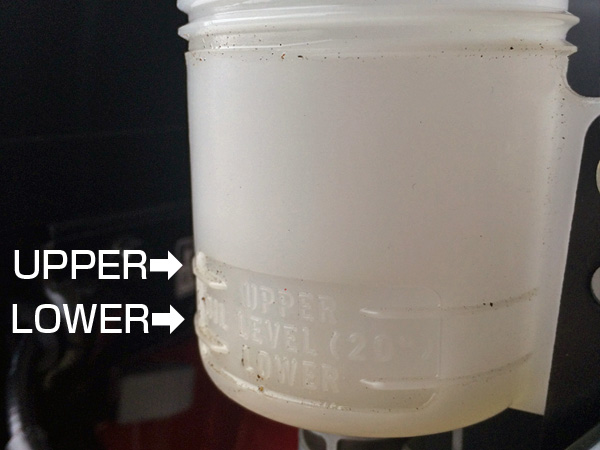

また、オイルの量がカップに刻印してある「LOWER」より少ない場合は新しいHSTオイルを「UPPER」と「LOWER」の中間位置まで補給します。

※HSTオイルはエンジンオイルとは別物ですので間違って給油しないようにして下さい。

■ 点検が終わったらパッキンとキャップを元通りに戻して完了です。

≪戻る

■ オーガ(刃)を手でつかみ、上下に動かしてみます。

■

この時、オーガの遊びが5mmほどなら問題ありませんが、あまりに大きく動くようだと、オーガと軸をつなげるためのシャーボルトを通す穴が伸びて広がり『長穴』になってしまっています。

この『長穴』の状態で除雪作業をすると、シャーボルトに通常の何倍もの力がかかる為、非常にシャーボルトが折れやすくなります。

あまりに穴が広がってしまっているようでしたらオーガの交換や、穴の溶接による修理が必要になりますので修理店への相談をお勧めします。

■

シャーボルトは特殊なボルトでオーガに石や固いものを巻き込んだ時にその衝撃をわざと折れる事でオーガを空転させ、オーガミッションやオーガに衝撃を伝わらないように柔らかい素材でできています。

なので、折れて交換が面倒だからと、同じ径・長さだからと言ってホームセンターのボルトコーナーに売っているステンレス製や鉄製の固いボルトを使用すると、強い衝撃が加わった時にシャーボルトが折れず無理な力が逃げずに伝わり、オーガの変形・オーガ穴の広がり(穴の『長穴』化)、最悪オーガミッションやエンジンを損傷させることになります。

オーガミッションやエンジンの修理には高額な修理費用が必要になりますので純正のシャーボルトの使用をお勧めします。

除雪シーズン前には予備のシャーボルトを用意しておきましょう。

■

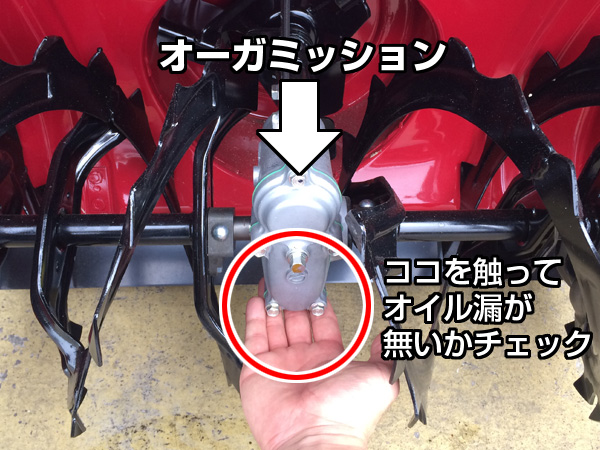

最後にオーガミッションからのオイル漏れが無いかチェックしましょう。

オーガミッションの下の方を触ってみてオイルが漏れてないかを確認します。また、除雪機を保管してあった床面にオイル溜まりがないか確認しましょう。床にオイルの染みがあればオイルが漏れている証拠です。

オーガミッション内にはミッションオイルが満たしてあり、このオイルがミッション内のギアの潤滑を良くし、摩耗からギアを守ってくれています。

このオイル無くなってしまうとギア同士の潤滑がなくなりギア自体が摩擦によりすり減ってガタガタの状態になってしまいます。

※ミッションオイルの漏れがある状態で、そのままオイルを補充してもまた漏れてしまうので、オーガミッションのオーバーホール(分解点検修理)が必要になります。

お近くの修理のできる販売店へお問い合わせください。

このオーガミッションオイル漏れの原因の1つは、消雪パイプの水や凍結防止剤等の影響のサビであることが多いため、まめに防錆スプレー等でコーティングしてあげるとサビを防止できます。

また、使用上よく濡れる場所なので水置換性のある防錆スプレーを使用すると水分を除去しつつ即座に浸透・潤滑・防錆効果が発揮できるのでオススメです。

≪戻る

■

まずはクローラー(ゴムのキャタピラ)を目視にて点検。

酷いひび割れや裂けがないか、クローラーの山がすり減って低くなっていないかチェックししましょう。

■

次にクローラーの上側を押してみてクローラの張りをチェックします。

この張りがあまりにも緩いようだと除雪作業中にクローラーが脱げてしまうことがあります。

各除雪機のクローラーの張りの適正値は取扱説明書に記載されていますのでチェックしてみてください。

■

最後にクローラピンにサビや折れが無いかチェックします。

クローラーピンは動力をクローラに伝えるための大切な部品です。

このピンが折れると動力がクローラーに伝わらなくなり走行不能になります。

消雪パイプの水や凍結防止剤を含んだ雪等で腐食(サビ)している場合があるので、腐食が見られるようならシーズン前に交換しておきましょう。

≪戻る

■

除雪機に付いている各種レバーを握ってみてきちんとレバーが動くか、レバーの可動範囲に遊びがないかチェックします。

レバーが動かない場合は、レバーにつながっているワイヤーが湿気等で錆び固着してしまっています。

この場合にはワイヤーの交換が必要になります。

レバーに遊びがある場合はワイヤーが伸びてしまっているのでワイヤーを締めて調節しましょう。

■

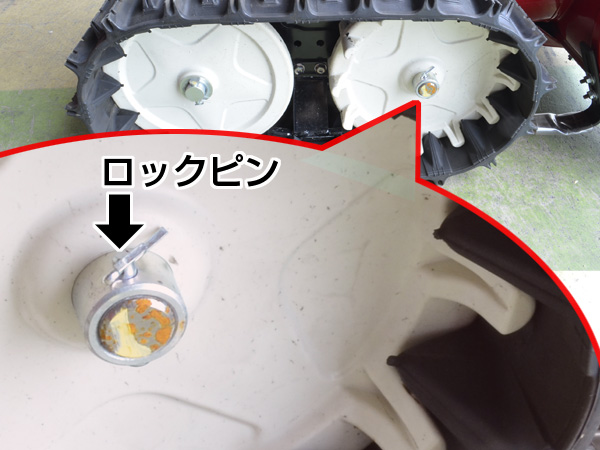

次に除雪クラッチレバーのロックがきちんと機能するかチェックしましょう。

この機能は除雪作業中に右手でシューターの調整等の操作するために、右手をオーガクラッチレバーから離しても、走行中は除雪クラッチレバーがロックされ切れないように配慮され搭載されています。

ホンダ・ヤマハの除雪機のほとんどは左のレバーが『走行クラッチ』(握ると除雪機が走行する)・右のレバーが『除雪クラッチ』(オーガを回転させ雪を投雪する)となっています。

左ハンドルの走行クラッチレバーを握ったまま、右の除雪クラッチレバーを握ると『カチッ』と音がしてレバーがロックされ、右手を放しても除雪クラッチレバーが戻らなくなります。

この状態で左の走行クラッチから手を放すと、同時に右の除雪クラッチレバーのロックが外れ除雪クラッチレバーも元に戻ります。

これがロック機能が機能しなかったり、ロックされたまま戻らない等の不具合が出た場合は最寄りの修理店へご相談ください。

※ホンダHSS655c(J)/(JE)は走行・除雪クラッチ共に左のハンドルに配置されています。また、除雪クラッチロック機能もありません。

また、ヤマハの電磁クラッチ搭載機種も走行クラッチ・除雪クラッチ共に左ハンドルに配置されています。

ハイブリッド機は除雪クラッチは電子制御されているためレバーではなくボタンでの操作になっています。

≪戻る

■

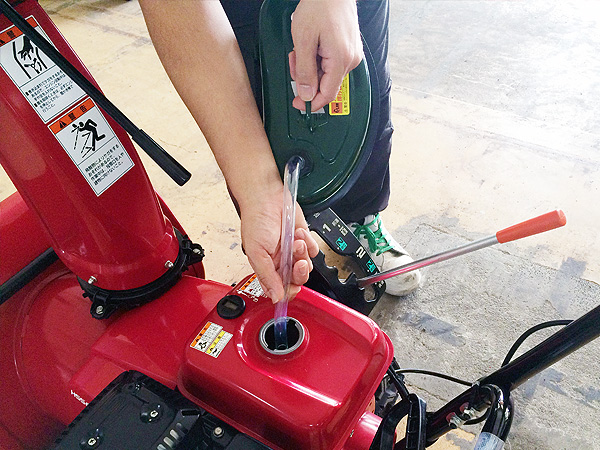

除雪シーズン2ヶ月くらい前になったら1度ガソリンを入れエンジンの点検をしておきましょう。

あまり早くガソリンを入れ放置しておくとガソリンが劣化してしまうので注意しましょう。

※一般的にガソリンの消費期限は約3ヶ月といわれています。

また、ガソリンは専用の携行缶での保管が好ましく、消防法でも『運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。』と義務づけられています。

間違ってもポリタンク等の容器で保管しないようにしましょう。

■

燃料コックを開き、燃料をエンジンに供給します。

※燃料コックの場所は機種ごとに異なります。

詳しくは付属の取扱説明書を参照して下さい。

また、燃料コックが閉じたままだと燃料がエンジンに回らないためエンジンはかかりません。

意外と開け忘れがちなので注意しましょう。

■

チョークレバーがある機種はレバーを『チョーク』の位置に合わます。

※チョークの位置は機種により異なります。

またレバーの形も機種ごとに異なるため、詳しくは添付の取扱説明書をご覧ください。

※オートチョーク機能を搭載した機種ではチョークの操作は必要ありません。

■

セル付きの機種なら、エンジンキーを取付け右回しに『始動』の位置まで回せばエンジンがかかります。

※この時、セルが無反応ならバッテリーが外れている可能性があります。端子がバッテリーに接続されているか確認してください。

接続に問題が無いようならバッテリーが上がっている可能性があります。その場合はバッテリーを充電してください。

セル無しの機種ではエンジンスイッチを『運転』の位置へ合わせ、リコイルロープを引いてエンジンを始動させます。

エンジンがかからない場合、チョークレバーの位置を低速や高速位置に変えて試してみてください。

それでもエンジンがかからない場合は何かしらのエンジントラブルが起きている可能性があります。

前シーズンにガソリンを抜いていなかった場合、ガソリンが劣化してタール状の物質が発生し、ガソリンを気化させる装置であるキャブレター内部を詰まらせてしまっている可能性が非常に高いです。

この場合は、機械の分解経験の無い方の修理は難しいので最寄りの修理の出来る販売店へ修理の依頼をしましょう。

■

エンジンが始動したらチョークレバーをゆっくり戻します。

戻した時にエンジンの回転数が安定するかチェックします。

※この時、エンジンがハンチング(エンジン音が波打つ現象)したり、低速にするとエンストしたり、頻繁にエンジンから『ボンッ・ボンッ』という破裂音が聞こえたりしたらエンジントラブルの初期症状です。

シーズン前に整備士に点検をしてもらう事をお勧めします。

■ エンジン回転調節レバーを『低速』や『高速』に切替え、エンジンがレバーに連動して回転数が変化するかチェックします。

≪戻る